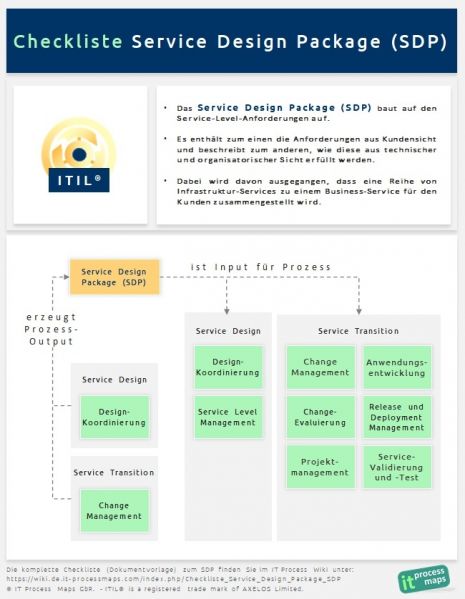

Checkliste Service Design Package SDP

Definition: Das Service Design Package (SDP) baut auf den Service-Level-Anforderungen auf. Es enthält zum einen die Anforderungen aus Kundensicht und beschreibt zum anderen, wie diese aus technischer und organisatorischer Sicht erfüllt werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass eine Reihe von Infrastruktur-Services zu einem Business-Service für den Kunden zusammengestellt wird. Die IT-Organisation hat hierbei die Möglichkeit, den Infrastruktur-Service intern zu erbringen oder von einem externen Service-Supplier zu beziehen.

Das Service Design Package wird vom Service Design an den Service-Transition-Prozess übergeben. Es enthält alle Informationen, die zur Entwicklung der Servicelösung benötigt werden, einschließlich vorläufigem (vorgesehenen) Zeitplan für die Serviceüberführungsphase.

ITIL-Prozess: ITIL Service Design - Design-Koordinierung

ITIL 4-Practice: Service Design

Checklisten-Kategorie: ITIL-Templates

Service Design Package - Inhalte

Das Service Design Package enthält die folgenden Informationen (wie detailliert die Angaben tatsächlich sind, hängt vom Servicetyp ab):

Teil I: Allgemeine Angaben

Dieser Teil umfasst die allgemeinen Angaben zum Service Design Package.

Bezeichnung des Services

Verantwortlicher Service-Owner

Freigabeinformationen

(mit Ort und Datum)

- Freigabe durch den Service Design Manager

- Freigabe des Service Design Package durch das Service Management (Bestätigung, dass die Anforderungen gemäß diesem Dokument erfüllt werden können und ggf. Angabe der Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen, bevor der Service in den operativen Betrieb überführt werden kann)

Teil II: Detaillierte Anforderungsspezifikation

Die detaillierte Anforderungsspezifikation dient als Grundlage für die Serviceüberführung.

Dieser Teil baut auf den Service-Level-Anforderungen auf. Er enthält eine ausführliche Beschreibung der Anforderungen, die der neue Service und die zugrunde liegenden Anwendungen sowie die Infrastruktur erfüllen müssen und liefert somit alle Angaben, die für den Aufbau des neuen Services benötigt werden.

Service-Level-Anforderungen

(Verweis auf das SLR-Dokument, in dem die Service-Level-Anforderungen definiert sind)

Funktionale Anforderungen

(das SLR-Dokument enthält zwar eine zusammenfassende Beschreibung des angestrebten Kundenergebnisses, jedoch kann eine ausführlichere Beschreibung der funktionalen Anforderungen notwendig sein, insbesondere wenn neue Anwendungen oder Systeme entwickelt werden müssen)

IT-Sicherheitsanforderungen

(die für den Service relevanten IT-Sicherheitsanforderungen)

Konformitätsanforderungen

(die für den Service relevanten Konformitätsanforderungen)

Einschränkungen bezüglich der Architektur

(z.B. Verwendung bestimmter Technologien oder Produkte)

Schnittstellenanforderungen

(z.B. wenn ein neues System mit anderen Systemen kommunizieren muss)

Migrationsanforderungen

(z.B. wenn Daten von einer bestehenden zu einer neuen Anwendung migriert werden sollen)

Operative Anforderungen

(z.B. Anforderungen an Backup- und Wiederherstellungsverfahren, Kompatibilität mit den bestehenden System Monitoring Tools)

Erforderliche Zugriffsberechtigungen

(welche Anwender oder Anwendergruppen brauchen Zugriff zu dem Service, und welche Berechtigungsstufen werden benötigt)

Teil III: Konzept zum Service-Betrieb und zur kontinuierlichen Verbesserung

Dieser Teil detailliert, wie der Service betrieben und kontinuierlich verbessert wird, einschließlich der damit zusammenhängenden Verantwortungen und welche Voraussetzungen zu diesem Zweck erfüllt sein müssen.

Service-Betrieb

- Ansatz zum Managen von Risiken und Vorkommnissen wie z.B. Beschwerden und Differenzen

- Erfordernisse hinsichtlich Monitoring, Messung und Berichtswesen

- Anforderungen bezüglich betrieblicher Funktionen, wie z.B. Prozeduren und Aktivitäten auf betrieblicher Ebene, die zum Betrieb des Services notwendig sind

- Erforderliche betriebliche und Anwender-Dokumentation

- Personalressourcen sowie Kenntnisse, die zum Betrieb des Services erforderlich sind

Kontinuierliche Service-Verbesserung

- Ansatz und Mechanismen, die zur kontinuierlichen Verbesserung des Service eingesetzt werden

- Personalressourcen sowie Kenntnisse, die zum Verbessern des Services erforderlich sind

Teil IV: Technisches und organisatorisches Implementierungs-Konzept

Dieser Teil beschreibt, was während der Serviceüberführung getan werden muss, damit die spezifizierten Anforderungen erfüllt werden können.

Aufgliederung des Business-Services in Infrastruktur-Services

- Interne Infrastruktur-Services, auf denen dieser Service basiert

- Bezeichnung der Infrastruktur -Services

- Service Provider (verantwortlicher Service Owner)

- Verweise auf Operational Level Agreements (OLAs)

- Erforderliche Änderungen an den OLAs, falls die bestehenden OLAs für den neuen Service unzureichend sind

- Extern erbrachte Infrastruktur-Services, auf denen dieser Service basiert

- Bezeichnung der externen Services

- Name des Suppliers

- Verantwortlicher Supplier Manager

- Verweise auf Underpinning Contracts (UCs)

- Erforderliche Änderungen an den UCs, falls die bestehenden UCs die Einführung des neuen Services nicht unterstützen

Überführungsstrategie

(kurze Übersicht über den gewählten Ansatz zur Implementierung des neuen Services)

- Teststrategie

- Deployment-Strategie

- Migrationskonzept

- Back-Out-Strategie für den Fall, dass das Deployment scheitert

- Integration mit anderen Service-Transition-Projekten

Angaben zu technischen Änderungen

(Angaben zu technischen Änderungen, die für Erstellung, Test, Deployment und Betrieb des Services erforderlich sind)

- Entwicklung/ Anpassung von Basisanwendungen für den Service (z.B. falls der einzuführende Service auf dem SAP-System oder einer maßgeschneiderten Applikation beruht)

- Support-Tools

- Entwicklung/ Anpassung von Migrationstools

- Entwicklung/ Anpassung von Test-Tools

- Entwicklung/ Anpassung von Deployment-Tools

- Entwicklung/ Anpassung von Back-Out-Tools, für den Fall, dass das Release Deployment scheitert

- Änderungen in der Infrastruktur, die für Erstellung, Test, Deployment und Betrieb des Services erforderlich sind

- Infrastrukturkomponenten, die zu kaufen und zu installieren sind

- Infrastrukturkomponenten, die (neu) zu konfigurieren sind

- Erforderliche Änderungen in den Anlagen und Einrichtungen

Organisatorische Änderungen

(Organisatorische Änderungen, die für Implementierung und Betrieb des Services erforderlich sind)

- Zusätzliche Personalressourcen

- Genaue Angabe der benötigten Ressourcen

- Strategie zum Erwerb der Ressourcen

- Zusätzliche Kompetenzen

- Genaue Angabe der erforderlichen Kompetenzen

- Strategie zum Erwerb der Kompetenzen

- Änderungen in den Prozessen

- Liste der IT-Prozesse, die geändert oder neu geschaffen werden müssen mit den entsprechenden Prozessverantwortlichen

- Genaue Spezifikation der erforderlichen Änderungen in IT-Prozessen, z.B. in Form von Prozess-Designs

Erforderliche finanzielle Ressourcen

- Erforderliche finanzielle Ressourcen für die Erstellung des Service (aufgeschlüsselt)

- Erforderliche finanzielle Ressourcen für den Betrieb des Service (aufgeschlüsselt)

Teil V: Planungsangaben zur Service-Erstellung

In diesem Teil sind der vorgesehene Zeitrahmen für die Implementierung des Services sowie der geschätzte Ressourcenbedarf festgehalten; die Angaben können zu einem späteren Zeitpunkt vom Change, Release oder Projektmanagement aktualisiert werden.

Vorläufiger Serviceüberführungsplan

- Wichtigste Projektphasen und Milestones

- Vorgesehener Zeitplan

- Erforderliche Ressourcen

Anmerkungen

Basiert auf: Checkliste 'Service Design Package' aus der ITIL-Prozesslandkarte.

Von: Stefan Kempter ![]() , IT Process Maps.

, IT Process Maps.

Definition › SDP: Inhalte › Teil 1 › Teil 2 › Teil 3